【卒業年】

2002年

【現在の所属】

大阪大学大学院歯学研究科

小児歯科学講座 准教授

大川先生が歯学分野の研究に進まれる動機はどのようなものだったのでしょうか?

歯学部を卒業して、歯科医師としての進路を考える時間が欲しいと思い、また、専門性を高めたいと考え、小児歯科の大学院に進みました。そこで、骨の病気のマウスの歯の研究をして、博士の学位を取得しました。その後、しばらくは小児歯科専門医資格を取得して、小児の歯科診療を中心に過ごしていました。特に、大阪大学は日本で最も多くの骨の病気の患者さんが通院されていることもあり、多くの骨の病気の患者さんのお口の管理を任されました。当時は、骨の病気の歯に関する情報が少なく、患者さんのQOLを上げるために、小児歯科医として何ができるのかを必死に考えながら診療していました。そのような中で、患者さんに最先端の歯科医療を届けたいと思ったのが、研究を再び始めたきっかけです。

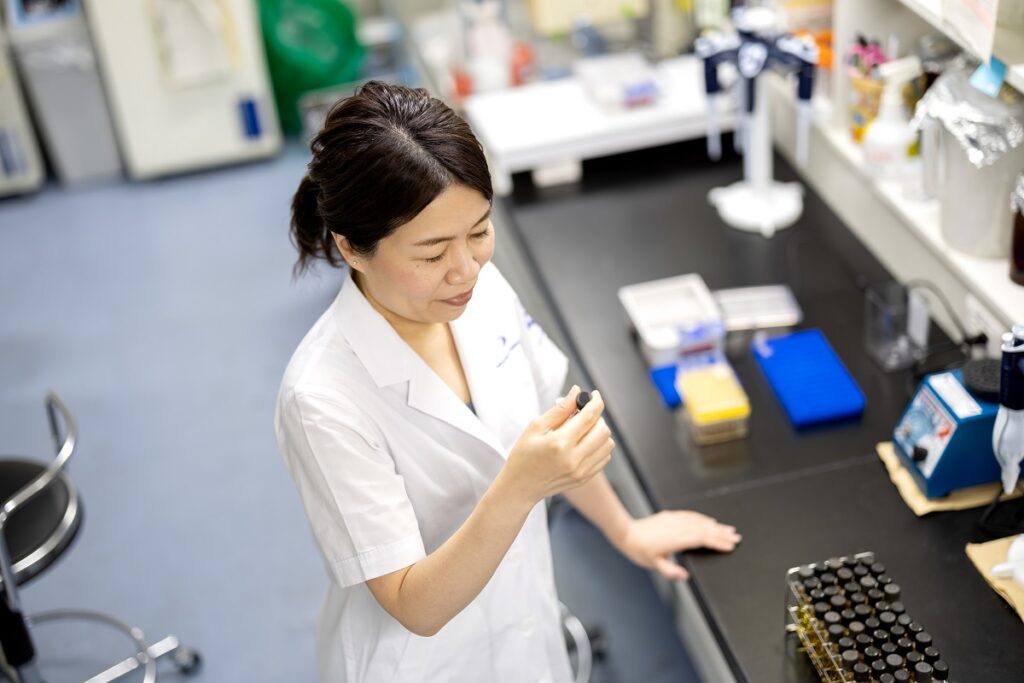

今研究されている内容について、わかりやすく教えてください。

硬組織である骨と歯は、発生学的にとてもよく似ています。そのため、骨の病気の患者さんは、歯にも症状を認めます。しかし、骨の病気の種類はとても多いものの、それぞれの病気の患者さんの数はとても少ないため、歯の症状について、まだまだ十分に解明されていないこともあり、治療法も確立されていません。現在は、乳歯が生えかわりでもないのに次々と抜けてしまう「低ホスファターゼ症」という骨の病気について研究しています。この病気を再現したマウスを遺伝子操作の技術を用いて作ったり、実際の患者さんから提供いただいた乳歯やその細胞を使って、この病気の歯科症状と治療法について研究しています。

今後の未来ではどのような新しい歯学分野の研究が期待されると思いますか?

今、歯の再生分野の研究が進んでいますが、これを応用して、治療方法が確立されていない難病である骨の病気の歯の治療法の研究が進展すればよいなと思っています。

歯学部を目指す高校生・受験生のみなさんへエールをお願いします。

高校を卒業して、進路を考える時に、歯学部という専門性の高い分野を選択をするのは、とても難しく、勇気のいる決断だと思います。私自身、入学する前の歯学部は、歯科医師免許を取得するための歯学を学び、地域の歯科医院で働く歯科医師になるための学部だと思っていました。しかし、日々の診療現場では、様々な口の病気を適切に診査・診断し、患者さん一人ひとりに応じた最善の治療を行う必要があります。歯学部では、その基礎となる幅広い歯学や口腔医学を学ぶことができます。また、歯科領域では、むし歯や歯周病を扱うことに加えて、口腔外科や矯正などより専門性のある多くの分野があり、卒業後に歯科医師免許を取得した後の進路も、地域の歯科医院で働く以外にも、総合病院で働く人、国内外で研究者となる人、行政で歯科保健に携わる人など様々です。6年間を通じて、自分の将来の歯科医師像を考えてみてはいかがでしょうか。