【基礎研究】

歯科麻酔学は局所麻酔法に加え、全身麻酔法、精神鎮静法、口腔顔面領域の疼痛治療や救急蘇生法など、安全で快適な歯科医療を提供するための全身管理学として発展してきました。さらに、高齢社会の到来と医学の進歩により、これまで手術や歯科治療の適応ではなかった重症の全身疾患を有する患者に対して全身麻酔や歯科治療を行う機会が増加しています。このような状況を鑑み、当講座ではこれらのハイリスクの患者が、手術や歯科治療を安全かつ快適に受けていただくために、全身管理法について研究を進めてきました。

また、歯科医療の高度先進化に伴い、口腔顔面領域の疼痛や感覚障害における医原性疼痛の割合が急増しています。その他にも、原因や病態が完全に解明されておらず、明確な治療法が未だに確立されていない口腔顔面領域の慢性疼痛を訴える患者も多く、基礎および臨床の両面からその解決に向けた研究も当講座では積極的に進めています。

〈片頭痛の研究〉

片頭痛は人口の10%近くが罹患する疾患であり、月に数回日常生活の継続が困難となるほどの激烈な頭痛が特徴である。この発作中に歯痛や顔面痛を伴うことがあるため、患者が歯科を受診する場合も多い。我々は、片頭痛動物モデルであるCSD (Cortical Spreading Depression、大脳皮質拡延性抑制)モデルを用いて、各種麻酔薬の効果の検討や慢性口腔顔面痛と片頭痛の関係について研究を行ってきた。現在までのところ、臨床で広く使用されているプロポフォール、デクスメデトミジン、イソフルランのうちデクスメデトミジンとイソフルランがCSD発生を抑制することを明らかにした。この結果はこれらの薬剤が片頭痛だけでなくCSDが関係していると考えられている脳梗塞や脳挫傷などの病態の予後にも影響を与える可能性を示唆している。

⦅発表論文⦆

Kudo C, et al. Anesthetic effects on susceptibility to cortical spreading depression. Neuropharmacology 2013.

Toyama M, Kudo C, et al. Trigeminal nervous system sensitization by infraorbital nerve injury enhances responses in a migraine model. Cephalalgia 2017.

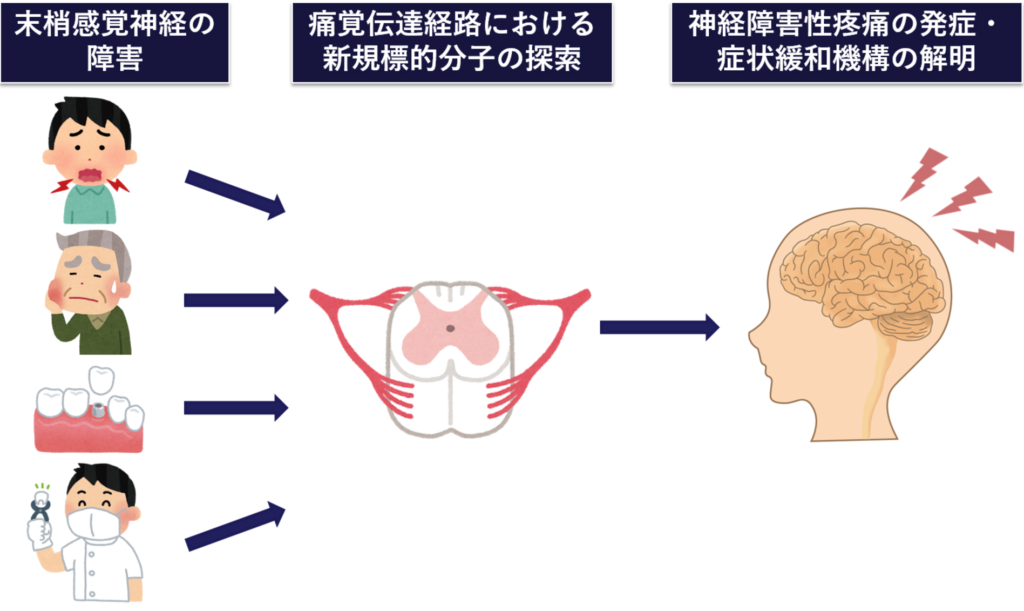

〈神経障害性疼痛に対する新規治療戦略の探索〉

口腔顎顔面領域における神経障害性疼痛の発症と、症状の憎悪に関わる分子メカニズムを解明することで、新規治療戦略の発見につなげていくことを目的としています。

神経障害性疼痛は抜歯やインプラント手術などの外科処置だけでなく、歯内療法などの歯科治療や骨髄炎などの感染症などによっても引き起こされる難治性の慢性疼痛です。知覚鈍麻だけでなく、傷害神経支配領域にピリピリ・じりじりとした痛みや不快感が持続するため、患者さんのQOL(Quality of Life:生活の質)を損なう原因となっています。歯科で多用される非ステロイド性抗炎症薬が無効であることに加えて、現行の治療法では効果が不十分であったり、重度の副作用のため治療を継続できないといった問題があります。そのため既存の薬剤とは異なる,新たな作用機序をもった薬剤の開発が求められています。有効な治療薬を開発するためには、口腔顎顔面領域の神経障害性疼痛発症・症状憎悪に関わる分子メカニズムを明らかにし、新規ターゲット因子を同定することが重要です。私たちは口腔顎顔面領域の神経障害性疼痛動物モデルを作製し、分子生物学的手法を用いて疼痛伝達経路における様々な因子の解明と、それを通じての症状の緩和を目指す研究を行っています。私たちはこれまでに、ドパミンD2受容体作動薬や抗CGRP抗体が神経障害性疼痛の緩和に関与することを報告してきました。

⦅発表論文⦆

Maegawa H, et al. Dopaminergic Modulation of Orofacial Mechanical Hypersensitivity Induced by Infraorbital Nerve Injury. Int J Mol Sci 2020.

Maegawa H, et al. Cerebroventricular administration of anti-calcitonin gene-related peptide antibody reduces the increase of dopamine D2 receptor observed in the trigeminal spinal subnucleus caudalis following infraorbital nerve ligation. Biochem Biophys Res Commun 2022.

Yoshikawa C, Maegawa H, et al. Antagonist of transient receptor potential melastatin 2 suppresses mechanical hypersensitivity and activation of microglia induced by infraorbital nerve ligation in male rats. Biochem Biophys Res Commun 2023.

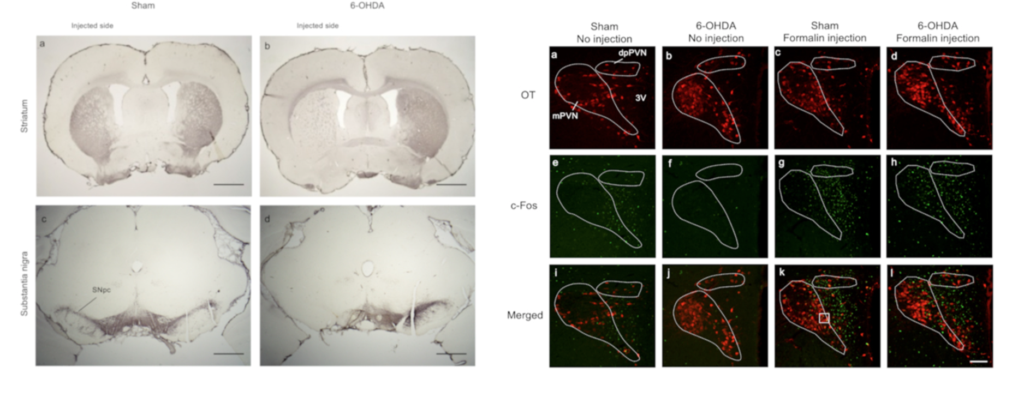

〈パーキンソン病における痛覚過敏のメカニズムの解明〉

パーキンソン病(Parkinson’s disease)は、黒質のドパミン神経細胞が障害される神経変性疾患で、加齢とともに発症率が増加することが知られています。パーキンソン病の症状としては、振戦、固縮、無動、姿勢反射障害などの運動障害のほか、近年では非運動障害が注目されています。「痛み」はPD患者の8割以上が経験する非運動障害であり、QOL(Quality of Life:生活の質)を損なう原因となっています。私たちの研究報告でも、6-hydroxydopamineを用いて作製したパーキンソン病モデルラットが痛覚過敏状態であることが示されました。現在、パーキンソン病の痛覚過敏の原因を解明することで、痛覚過敏症状の緩和につながることを目的に研究をしています。

⦅発表論文⦆

Maegawa H, et al. Neural mechanism underlying hyperalgesic response to orofacial pain in Parkinson’s disease model rats. Neuroscience Research 2015.

Maegawa H, et al. Bilateral Parkinson’s disease model rats exhibit hyperalgesia to subcutaneous formalin administration into the vibrissa pad. PLoS ONE 2019.

Usami N, et al. Changes in the analgesic mechanism of oxytocin can contribute to hyperalgesia in Parkinson’s disease model rats. PLoS ONE 2024.

【臨床研究】

〈上下顎骨切り術におけるHigh Frequency Variable Index (HFVI) の利用〉

High Frequency Variable Index (以下HFVI) は心電図のRR間隔から心拍変動を計測し、高周波成分を副交感神経活動として数値化したものです。HFVIは0から100の間で増減する無単位の数値であり、100に近いほど副交感神経が活性化、つまりストレスが少ない状態を表します。近年、HFVIは新たな鎮痛のモニタとして注目されており、当院でも上下顎骨切り術の際にはHFVIをもとにオピオイドの投与量を調節しています。当講座では上下顎骨切り術におけるHFVIの有用性の研究や、HFVIを用いたオピオイド感受性の個人差を調べる研究を行っています。

〈安全で快適な静脈内鎮静法の確立〉

歯科麻酔科では、歯科治療中の患者の全身管理方法のひとつとして静脈内鎮静を行っています。私たちは患者・ 術者の双方にとってより安全で快適な鎮静法の確立を目指して研究を行っています。よく使用される鎮静薬にはミダゾラムとプロポフォールがありますが、比較的新しい鎮静薬としてデクスメデトミジンがあげられます。デクスメデトミジンは集中治療領域で広く使われている鎮静薬で、呼吸抑制が少なく鎮静中にも呼びかけや指示によく反応できるという特徴があり、歯科治療中に用いる鎮静薬としても有用性が高い可能性があります。

私たちはこれまでにデクスメデトミジンが治療中の患者の体動を抑制し、安全な歯科治療に貢献することを明らかにしました。また、デクスメデトミジンと他の鎮静薬を併用した場合の薬剤投与方法に関する研究では、デクスメデトミジンを初期負荷投与のみに使用し、プロポフォールで鎮静状態を維持することで鎮静状態からの回復時間が短縮することを報告しました。今後はこれらの研究結果をもとに、静脈内鎮静法の新しいスタンダードを確立するための研究を進めていきます。

⦅発表論文⦆

Togawa E, Hanamoto H, et al. Dexmedetomidine and Midazolam Sedation Reduces Unexpected Patient Movement During Dental Surgery Compared With Propofol and Midazolam Sedation. J Oral Maxillofac Surg 2019.

Nakagawa H, Hanamoto H, et al. Initial loading of dexmedetomidine and continuous propofol sedation for prevention of delayed recovery: A randomized controlled trial. J Am Dent Assoc 2023.