最新のお知らせ

- 2025年11月16日

- 兵頭美穂先生が、第70回日本口腔外科学会総会・学術大会(2025年11月14-16日)で、口演発表賞を受賞しました。

教室からのメッセージ

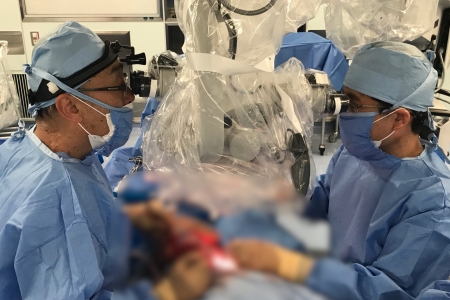

顎口腔病因病態制御学分野に属する当教室は、主として「顎」、「口腔」に起こる疾患の病因を明らかにし、これを制御して治癒に導く口腔外科学を担当しています。この領域では、先天異常、顎変形症、外傷、炎症、腫瘍、粘膜疾患、顎関節疾患、唾液腺疾患、神経疾患などの病気と向き合って診療、教育、研究を行っています。大学院では、顎口腔腫瘍学(主科目)、顎口腔先端手術学(副科目)を担当しており、腫瘍を臨床ならびに研究面の重点分野と位置付けています。

沿革

大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学系部門顎口腔腫瘍外科学講座は、昭和31年4月歯学部講座増設により歯学部口腔外科学第二講座として発足し、川勝賢作が初代教授に就任しました。教室発足当初の医局員は数名でしたが、昭和52年川勝教授定年退官時には40名まで増加しています。昭和53年6月には作田正義が教授として就任しました。平成12年3月の作田教授定年退官の翌月に、大学院歯学研究科の整備として専攻の改組再編が行われ、講座名は顎口腔病因病態制御学講座に改変されました。平成12年11月には再編後の顎口腔病因病態制御学講座口腔外科学第二教室教授として、由良義明が就任し、平成28年3月に退官しました。平成29年6月に鵜澤成一が教授に就任し、平成30年4月に大阪大学歯学部附属病院口腔がんセンターの初代センター長に就任しました。令和5年4月より、教室名が口腔外科学第二教室より、顎口腔腫瘍外科学講座と変更になり、現在に至っています。

同教室の同窓会登録者数は令和4年4月の時点で384名に至り、当教室より輩出した大学教授は31名に及びます。また数多くが病院歯科口腔外科部長として活躍しています。教室員は大阪大学歯学部だけでなく関連病院にも勤務しております。

教員

| 職名 | 氏名 | E-mail(@以下はosaka-u.ac.jp) |

|---|---|---|

| 教授 | 鵜澤 成一 | uzawa.narikazu.dent@ |

| 准教授 | 松永 和秀 | matsunaga.kazuhide.dent@ |

| 講師 | 森田 祥弘 | morita.yoshihiro.dent@ |

| 助教 | 濵田 正和 | hamada.masakazu.dent@ |

| 助教 | 竹下 彰範 | takeshita.akinori.dent@ |

| 助教 | 松宮 由香 | matsumiya.yuka.dent@ |

| 助教 | 岸本 聡子 | kishimoto.satoko.dent@ |

研究の概要

歯学部教育

大阪大学歯学部の教育は、全身を理解したうえで「口」そして、「歯」を学ぶことをモットーとしています。口腔外科学は専門科目として4年次から講義が始まり、5~6年の臨床実習で、口腔・顎・顔面におこる病気の診断、治療法を実際の診療を通じて学びます。口腔外科は、耳鼻咽喉科、形成外科、整形外科といった医科と隣接する診療科で、歯だけでは解決できない病気に遭遇することも数多くあります。そこで、口腔外科では、広い知識と診断能力を養って、口腔・顎・顔面で起こる病気について把握し、治療や対診ができる歯科医師となるための教育を行います。

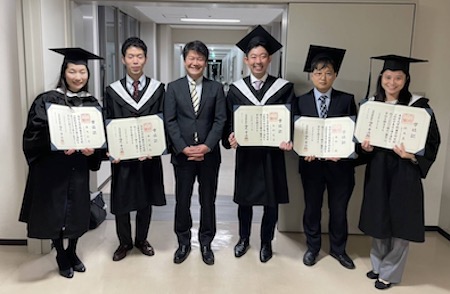

大学院教育

大学院歯学研究科はわが国の歯学を発展させる大学としての使命を負っています。歯学部を卒業して研修医を修了した歯科医師がさらにステップアップするためには、臨床的に専門的な能力を身に付ける、あるいは大学以外ではできない研究に打ち込み新しい診断法や治療法を開発する大学院へ進学する道があります。将来、臨床の専門医となるにしても、歯科医師のなかで学問的なリーダーシップを発揮するためには大学院で培った学術的な実力が求められます。当教室では大学院進学の志をもった若い歯科医師、研修医に対して、口腔腫瘍学(主科目)、先端手術学(副科目)をはじめとした大学院カリキュラムを提供して、歯科医学分野以外でも通用する能力を備えた歯科医師そして口腔外科医を育成するための教育に力をいれています。

研究の紹介(写真 A-F)

■研究内容の紹介

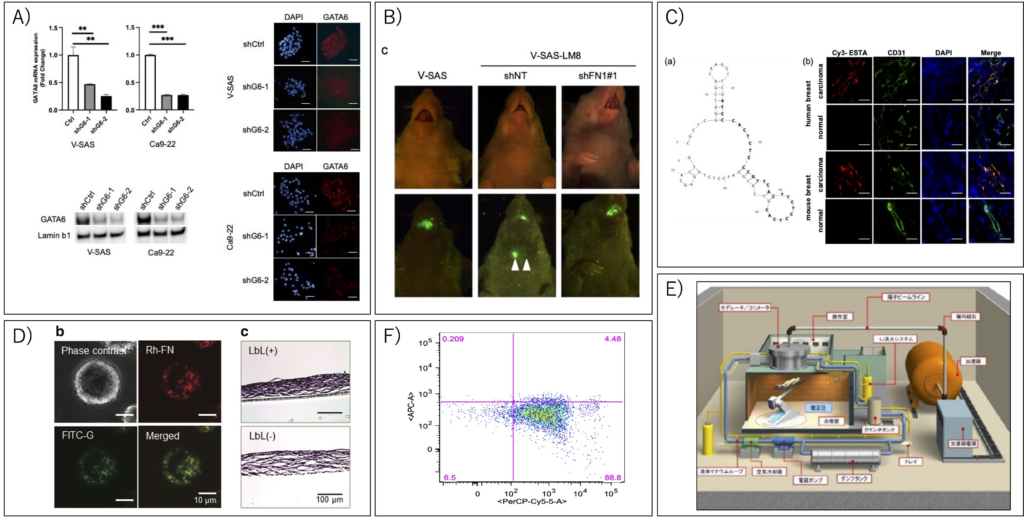

A)口腔癌におけるGATA遺伝子発現の意義

GATA遺伝子は様々な癌組織での発現が報告されており、GATA3は乳癌などでは診断におけるマーカーとしても用いられていますが、その発現意義については不明な点が多く残されています。当教室では口腔癌組織におけるGATA遺伝子の発現について分子生物学的に解析を行っています。

B)口腔癌リンパ節転移メカニズムの解明

口腔癌治療では頸部リンパ節転移の有無が予後に大きく影響することが知られており、当教室では口腔癌頸部リンパ節転移動物実験モデルを用いた解析によりリンパ節転移メカニズムの解明と新規治療法の開発を目指して研究を行っています。(Yoshihiro M. et al. Clin Exp Metastasis 2015, 32:739–753.)

C)口腔癌における新規分子標的治療の開発

癌治療において新規分子標的治療薬の開発は日々行われていますが、当教室でもいくつかの新規標的遺伝子について研究を行っています。その中でもE-selectinを標的とした抗体医薬の臨床応用を目指した研究をアメリカの研究室との共同研究で行っています。(Yoshihiro M. et al. Cancers 2020, 12, 725.)

D)3D組織培養モデルを用いた研究

口腔癌に限らず、悪性腫瘍に関する研究は癌細胞周囲の環境も重要であることが知られています。当教室では他研究室との共同研究で、特殊な方法を用いて細胞を3次元的に培養することによりin vitroで上皮や血管などの組織構造を再現し、口腔癌研究に応用しています。(Kyoko N. et al. Tissue Eng Part C Methods 2019, 25:262-275.)

E)ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)

あらかじめホウ素10を腫瘍に取り込ませ、これに中性子線を照射して極めて短い飛程距離の放射線を発生させて、周囲の癌細胞を選択的に破壊する治療法です。この中性子線を発生させるために以前は原子炉を使用していましたが、現在は中性子線の発生させる加速器の開発が進んでいます。当教室では他施設と共同でこの次世代のBNCTに関する研究を行っています。

F)口腔癌における免疫細胞に関する研究

近年、癌治療において腫瘍内の免疫細胞の様々な役割が解明されています。当教室では大阪大学医学研究科との共同研究で、口腔がんセンターで手術した組織の一部を検体として腫瘍組織内の免疫細胞についてフローサイトメトリーを用いた解析を行っています。

G)網羅的ゲノム解析による顎口腔腫瘍の発症メカニズムと本態解明に関する研究